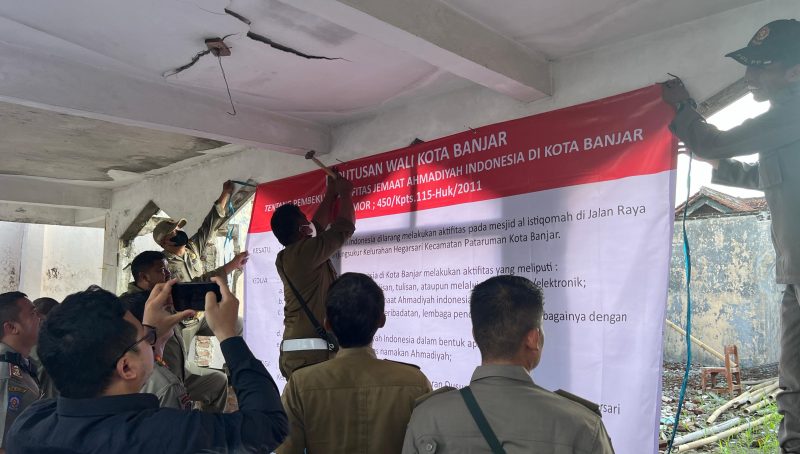

Penutupan Paksa Masjid Al Istiqomah milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa 10/6/2025, kembali menunjukkan wajah muram toleransi beragama di Indonesia.

Dalam negara yang katanya berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tindakan ini adalah bukti nyata bahwa kelompok minoritas keagamaan masih hidup dalam ketakutan, diskriminasi, bahkan represi institusional.

Kejadian ini bukan pertama, bukan kedua, dan sangat mungkin bukan yang terakhir jika negara terus bermain aman, diam, atau bahkan ikut serta dalam pembiaran terhadap praktik-praktik intoleran.

Penutupan Paksa Atas Nama “Kondusivitas”: Dalih Lama yang Diulang-ulang

Penutupan Paksa Masjid Al Istiqomah tersebut dipimpin Kepala Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus sebagai ketua tim penanganan JAI berserta Satpol PP bersama aparat gabungan atas dasar Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011. Alasan resmi: menjaga ketertiban dan kondusivitas. Tapi siapakah yang merasa terganggu? Dan sejak kapan kebebasan beragama tunduk pada tekanan kelompok mayoritas yang tidak setuju terhadap keyakinan orang lain?

Yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan penyalahgunaan kewenangan. Ketika negara memakai peraturan daerah sebagai tameng untuk membungkam kelompok minoritas, maka kita sedang menyaksikan pelembagaan intoleransi.

Negara Tak Netral: Peran Ganda yang Menyesatkan

Di hadapan hukum, negara seharusnya berdiri netral dan melindungi seluruh warganya tanpa pandang bulu. Namun dalam kasus Ahmadiyah di Banjar, negara justru tampil sebagai aktor utama dalam pembatasan hak beragama. Satpol PP, Kepolisian, Kemenag, adalah aparatur resmi, bukan kelompok swasta. Tindakan mereka mencerminkan sikap negara.

Yang lebih mengecewakan, belum ada reaksi kuat dari pemerintah pusat.

Menteri Agama belum hadir secara fisik maupun simbolik di tengah warga Ahmadiyah yang disegel tempat ibadahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang baru menjabat, pun belum memberikan tanggapan publik yang tegas, padahal problem ini bukan insiden biasa—ini krisis konstitusional.

Setara Institute: Seruan Keras yang Tak Boleh Diabaikan

Setara Institute melalui keterangan tertulisnya Rabu 11/6/2025 dengan tegas menyebut penutupan Paksa ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi. Dalam pernyataannya, mereka mendesak Gubernur Jawa Barat dan Menteri Agama untuk segera turun tangan serta mencabut regulasi yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah.

Lebih lanjut, Setara mengingatkan bahwa SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 sering kali menjadi pembenaran aparat untuk menekan Ahmadiyah. Padahal, SKB tersebut tidak memuat larangan beribadah. Yang dilarang adalah penyebaran ajaran yang menimbulkan penolakan, bukan praktik ibadah internal. Namun tafsir yang bias dan penuh prasangka membuat SKB ini menjadi alat represi.

Ahmadiyah: Korban Politik Populis Religius

Kasus penutupan paksa Masjid milik Ahmadiyah Kota Banjar Jawa Barat ini sebetulnya mencerminkan problem yang lebih besar: politik populisme religius. Dalam iklim politik lokal, menjaga “suara mayoritas” sering kali berarti mengorbankan hak kelompok kecil. Padahal konstitusi tak pernah mengenal “hak berdasarkan jumlah.”

Jemaat Ahmadiyah di Indonesia sudah bertahun-tahun menjadi sasaran diskriminasi. Masjid mereka dibakar, ibadah mereka dibubarkan, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Sayangnya, negara terlalu sering absen atau sekadar mengimbau tanpa aksi nyata. Ketidakhadiran ini bukan netralitas; ini pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.

UUD 1945: Jaminan yang Hampa?

Pasal 29 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan meyakini kepercayaannya. Tapi ketika masjid minoritas disegel, di mana letak jaminan itu?

Perlu ditegaskan: kebebasan beragama adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi oleh siapa pun, bahkan oleh undang-undang biasa, apalagi hanya peraturan wali kota. Ketika hak konstitusional warga tunduk pada tekanan sosial dan regulasi diskriminatif, maka kita sedang menuju negara mayoritarian yang menindas minoritas.

Reformasi Regulasi dan Sikap Tegas Negara

Kasus ini harus menjadi momentum untuk menata ulang kerangka hukum dan sikap negara terhadap kebebasan beragama. Pertama, peraturan daerah yang diskriminatif seperti Perwali No. 10/2011 harus dicabut. Tidak boleh ada satu pun regulasi lokal yang bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, SKB Tiga Menteri harus ditinjau kembali atau dicabut seluruhnya, karena selama ini hanya menjadi alat legitimasi represi terhadap Ahmadiyah. Ketiga, aparat keamanan dan birokrasi sipil harus mendapatkan pelatihan tentang hak asasi manusia dan prinsip pluralisme.

Keempat, dan yang paling penting, pejabat publik — mulai dari presiden, menteri, hingga kepala daerah — harus menunjukkan keberpihakan terhadap konstitusi, bukan tunduk pada tekanan kelompok intoleran.

Kesimpulan: Ujian Serius bagi Demokrasi Indonesia

Penutupan Paksa Masjid Al Istiqomah Kota Banjar Jawa Barat bukan sekadar insiden lokal, tapi ujian serius bagi demokrasi Indonesia. Negara yang membiarkan rumah ibadah disegel karena perbedaan keyakinan bukanlah negara demokratis, melainkan negara yang tunduk pada tekanan intoleransi.

Jika Indonesia ingin tetap menjadi bangsa yang inklusif dan beradab, maka negara harus hadir, berpihak, dan bertindak tegas. Negara tidak boleh netral terhadap ketidakadilan. Karena netralitas dalam konteks ini berarti membiarkan yang lemah diinjak oleh yang kuat.

Jangan biarkan konstitusi hanya menjadi teks kosong. Wujudkan ia dalam perlindungan nyata terhadap seluruh warga, tanpa kecuali.